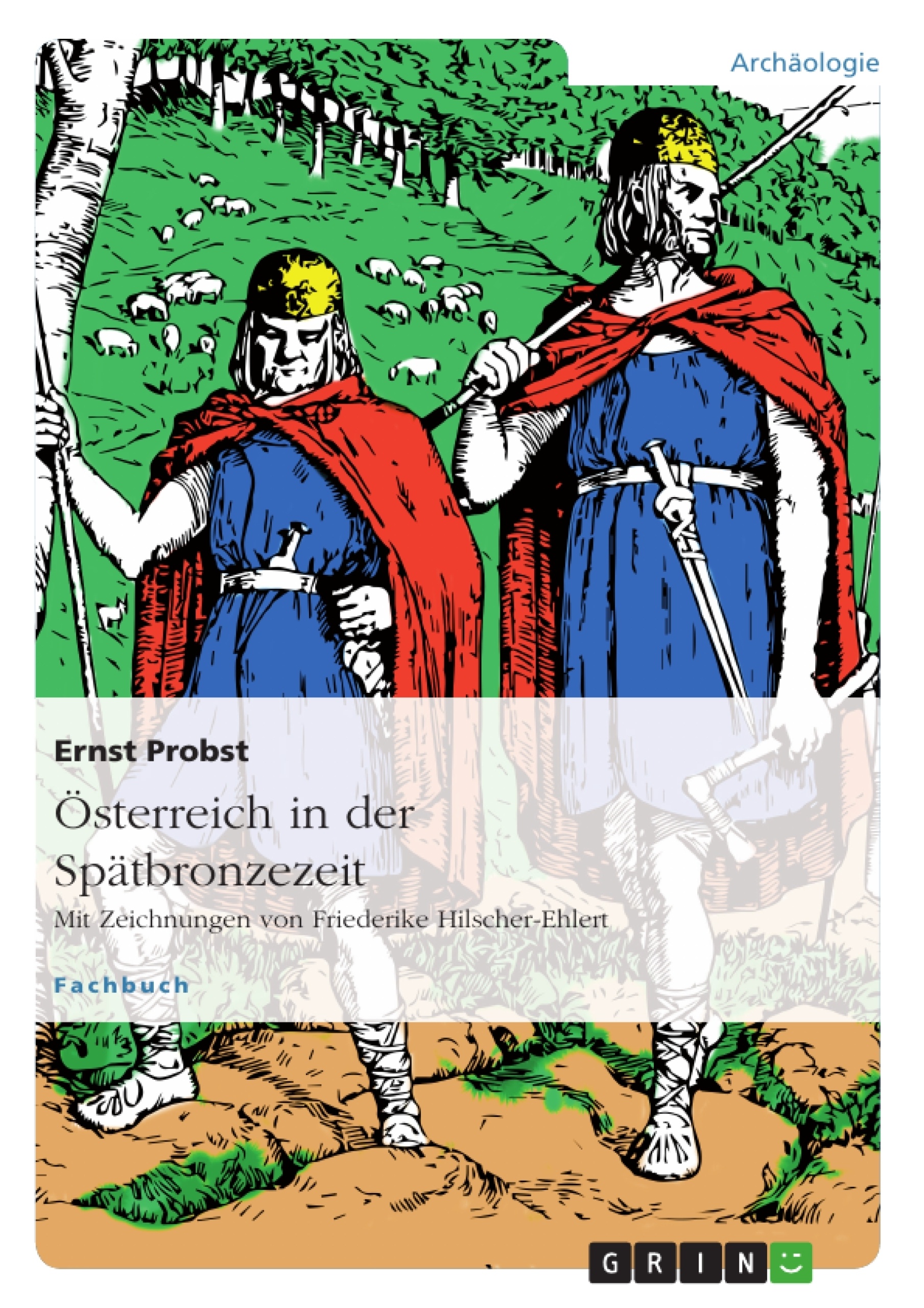

Rund 500 Jahre Urgeschichte von etwa 1300/1200 bis 800 v. Chr. passieren in dem Taschenbuch »Österreich in der Spätbronzezeit« in Wort und Bild Revue. Es befasst sich mit den Kulturen und Gruppen, die in dieser Zeitspanne im Gebiet der heutigen Alpenrepublik existierten. Geschildert werden die Anatomie und Krankheiten der damaligen Ackerbauern, Viehzüchter und Bronzegießer, ihre Siedlungen, Kleidung, ihr Schmuck, ihre Keramik, Werkzeuge, Waffen, Haustiere, Jagdtiere, ihr Verkehrswesen, Handel, ihre Kunstwerke und Religion.

Verfasser ist der Wiesbadener Wissenschaftsautor Ernst Probst, der sich vor allem durch seine Werke »Deutschland in der Urzeit« (1986), »Deutschland in der Steinzeit« (1991) und »Deutschland in der Bronzezeit« (1996) einen Namen gemacht hat. Das Taschenbuch »Österreich in der Spätbronzezeit« ist Dr. Elisabeth Ruttkay (1926–2009) und Dr. Johannes-Wolfgang Neugebauer (1949–2002) gewidmet, die den Autor mit Rat und Tat bei seinen Werken über die Steinzeit und Bronzezeit unterstützt haben. Es enthält Lebensbilder der wissenschaftlichen Graphikerin Friederike Hilscher-Ehlert aus Königswinter.

Inhaltsverzeichnis

- Vorwort

- Österreich in der Spätbronzezeit

- Die Spätbronzezeit in Österreich

- Die frühen Hallstatt-Kulturen

- Die mittleren Hallstatt-Kulturen

- Die späten Hallstatt-Kulturen

- Die Hallstatt-Kultur im europäischen Kontext

- Die Bedeutung der Spätbronzezeit für Österreich

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Spätbronzezeit in Österreich. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick über diese wichtige Epoche der österreichischen Geschichte zu geben. Dabei werden die archäologischen Funde und deren Bedeutung für das Verständnis der damaligen Gesellschaft, Kultur und Lebensweise beleuchtet.

- Entwicklung der Hallstatt-Kulturen in Österreich

- Beziehungen zur umliegenden Welt

- Wirtschaftliche und soziale Strukturen

- Kulturelle Besonderheiten

- Die Bedeutung der Spätbronzezeit für die spätere Entwicklung Österreichs

Zusammenfassung der Kapitel

Das erste Kapitel bietet eine Einführung in die Spätbronzezeit in Österreich und beleuchtet die wichtigsten Fundstellen und archäologischen Denkmäler. Das zweite Kapitel konzentriert sich auf die frühen Hallstatt-Kulturen, ihre Entstehung und Entwicklung. Das dritte Kapitel befasst sich mit den mittleren Hallstatt-Kulturen und ihren Besonderheiten. Das vierte Kapitel widmet sich den späten Hallstatt-Kulturen und deren Übergang in die Eisenzeit.

Schlüsselwörter

Spätbronzezeit, Hallstatt-Kultur, Österreich, Archäologie, Funde, Gesellschaft, Kultur, Lebensweise, Entwicklung, Beziehungen, Wirtschaft, soziale Strukturen, Kulturelle Besonderheiten.

Häufig gestellte Fragen

Welchen Zeitraum umfasst die Spätbronzezeit in Österreich?

Die Spätbronzezeit umfasst etwa 500 Jahre Urgeschichte, von ca. 1300/1200 bis 800 v. Chr.

Was kennzeichnet die Hallstatt-Kultur in dieser Epoche?

Die Epoche wird in frühe, mittlere und späte Hallstatt-Kulturen unterteilt, die den Übergang von der Bronzezeit zur Eisenzeit markieren und durch spezifische Keramik und Metallkunst geprägt sind.

Wie lebten die Menschen in Österreich während der Spätbronzezeit?

Die damalige Gesellschaft bestand aus Ackerbauern, Viehzüchtern und spezialisierten Bronzegießern, die in organisierten Siedlungen lebten und bereits Fernhandel betrieben.

Welche archäologischen Funde sind typisch für diese Zeit?

Zu den wichtigsten Funden gehören Werkzeuge, Waffen, Schmuck, Keramik sowie Belege für das damalige Verkehrswesen und religiöse Praktiken.

Welche Bedeutung hat die Spätbronzezeit für die Geschichte Österreichs?

Diese Epoche legte den Grundstein für wirtschaftliche und soziale Strukturen sowie kulturelle Besonderheiten, die die spätere Entwicklung der Alpenregion maßgeblich beeinflussten.

- Arbeit zitieren

- Ernst Probst (Autor:in), 2011, Österreich in der Spätbronzezeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178213