Das Wichtigste vorweg:

- Eine erfolgreiche Abschlussarbeit beginnt mit sorgfältiger Planung: Wähle ein Thema, das dich interessiert, erstelle einen realistischen Zeitplan und kalkuliere alle anfallenden Kosten von Beginn an ein.

- Der Aufbau folgt einer klaren Struktur aus Einleitung, Hauptteil und Schluss – nutze Vorlagen deiner Hochschule und plane besonders für die Überarbeitung genügend Zeit ein.

- Wissenschaftliches Arbeiten erfordert eine durchdachte Methodik: Wähle passende Forschungsmethoden, führe eine gründliche Literaturrecherche durch und dokumentiere alle Quellen sorgfältig.

- Qualitätssicherung ist entscheidend: Hole dir regelmäßig Feedback von Betreuenden und Kommilitonen, nutze Plagiatsprüfungen und plane ausreichend Zeit für Korrekturen ein.

- Der Schreibprozess muss nicht perfekt starten: Beginne mit einer Rohfassung, arbeite in strukturierten Zeiteinheiten und nutze digitale Tools zur Unterstützung.

Die Abschlussarbeit ist ein entscheidender Meilenstein in deinem akademischen Werdegang. Sie stellt nicht nur den Höhepunkt deines Studiums dar, sondern ist auch eine erste Möglichkeit, eigenständige wissenschaftliche Arbeiten zu präsentieren. Doch der Weg zur erfolgreichen Abschlussarbeit ist oft mit vielen Fragen und Herausforderungen gepflastert: Wie finde ich das passende Thema? Welche Struktur und Methodik sind erforderlich? Wie kann ich Schreibblockaden überwinden und Stress effektiv managen?

In diesem Blogbeitrag bieten wir dir eine umfassende Anleitung, die dir hilft, diese Hürden zu meistern. Wir decken nicht nur die klassischen Aspekte wie die Struktur und den Schreibprozess ab, sondern gehen auch auf moderne Forschungsmethoden, digitale Tools und psychologische Tipps ein. Zusätzlich beleuchten wir aktuelle Trends wie Nachhaltigkeit in der Forschung und internationale Perspektiven.

Grundlagen der Abschlussarbeit

Definition und Bedeutung einer Abschlussarbeit

Eine Abschlussarbeit ist eine umfangreiche wissenschaftliche Arbeit, die am Ende eines Studiums eingereicht wird. Sie demonstriert deine Fähigkeit, eigenständig ein wissenschaftliches Problem zu bearbeiten und darzustellen. Die Arbeit umfasst in der Regel eine detaillierte Untersuchung eines spezifischen Themas und erfordert die Anwendung wissenschaftlicher Methoden zur Analyse und Interpretation der Ergebnisse.

Unterschiede zwischen Bachelor-, Master- und Doktorarbeit

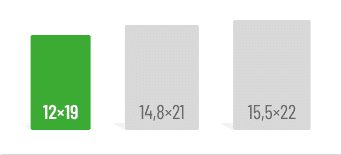

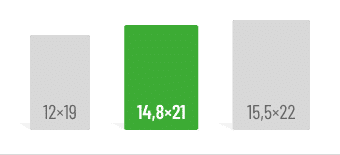

Bachelorarbeiten sind in der Regel kürzer (ca. 30-50 Seiten) und weniger komplex als Masterarbeiten (ca. 60-100 Seiten) und Doktorarbeiten (oft mehrere hundert Seiten). Während eine Bachelorarbeit meist eine Literaturübersicht und eine kleine empirische Studie umfasst, erfordert eine Masterarbeit eine tiefere theoretische Auseinandersetzung und erweiterte empirische Forschung. Doktorarbeiten müssen einen originellen Beitrag zur wissenschaftlichen Literatur leisten und beinhalten umfangreiche Forschung und eine detaillierte Methodik.

Überblick über den gesamten Prozess

Der Prozess der Erstellung einer Abschlussarbeit beginnt mit der Themenfindung und Planung. Anschließend erfolgt die Literaturrecherche, die Entwicklung einer Forschungsfrage und die Auswahl geeigneter Forschungsmethoden. Die Datensammlung und -analyse bilden den Kern der Arbeit, gefolgt von der schriftlichen Ausarbeitung und der abschließenden Überarbeitung. Eine sorgfältige Formatierung und die Einhaltung aller Abgabeformalitäten runden den Prozess ab.

Themenfindung und Planung

Strategien zur Themenfindung

Überlege dir, welche Themen dich besonders interessieren und welche aktuellen Forschungslücken es gibt. Recherchiere in Fachzeitschriften, wissenschaftlichen Datenbanken und den Bibliotheken deiner Hochschule nach aktuellen Diskussionen und unerforschten Fragestellungen in deinem Fachbereich. Besprich mögliche Themen mit deinen Dozent:innen und Kommiliton:innen, um deren Perspektiven und Empfehlungen einzuholen.

Festlegung der Forschungsfrage

Eine präzise Forschungsfrage ist der Schlüssel zu einer fokussierten Arbeit. Sie sollte klar, spezifisch und forschbar sein. Formuliere deine Forschungsfrage so, dass sie auf konkrete Aspekte deines Themas abzielt und Raum für eine detaillierte Untersuchung bietet. Ein gut formuliertes Beispiel wäre: „Wie beeinflusst die Nutzung digitaler Lernplattformen das akademische Engagement von Studierenden?„

Erstellung eines Zeitplans

Ein detaillierter Zeitplan hilft dir, alle Arbeitsschritte rechtzeitig zu erledigen. Teile den gesamten Prozess in kleinere, überschaubare Aufgaben auf und setze realistische Deadlines. Berücksichtige dabei auch Pufferzeiten für unvorhergesehene Verzögerungen. Nutze digitale Tools wie Trello oder Asana, um deinen Fortschritt zu überwachen und organisiert zu bleiben.

Kostenplanung

Berücksichtige Kosten für Druck, Software und Recherche. Erstelle ein Budget, das alle potenziellen Ausgaben abdeckt, einschließlich Druckkosten, Kosten für spezielle Software (z.B. für Datenanalyse), Reisekosten für Feldforschung und möglicherweise Gebühren für die Nutzung von Datenbanken. Plane auch finanzielle Mittel für eventuelle professionelle Dienstleistungen wie Lektorat oder Plagiatsprüfung ein.

Struktur der Abschlussarbeit

Aufbau und Gliederung

Eine typische Gliederung umfasst Einleitung, Hauptteil und Schluss. Die Einleitung stellt das Thema vor, formuliert die Forschungsfrage und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Der Hauptteil besteht aus mehreren Kapiteln, die die Literaturübersicht, die Methodik, die Ergebnisse und die Diskussion umfassen. Der Schluss fasst die wichtigsten Erkenntnisse zusammen, zieht Schlussfolgerungen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungen.

Wichtige Komponenten

- Einleitung: Einführung in das Thema und Darstellung der Forschungsfrage.

- Literaturübersicht: Zusammenfassung und Analyse der bestehenden Forschung.

- Methodik: Beschreibung der angewandten Forschungsmethoden und des Untersuchungsdesigns.

- Ergebnisse: Präsentation der gesammelten Daten und deren Analyse.

- Diskussion: Interpretation der Ergebnisse im Kontext der Forschungsfrage.

- Fazit: Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und Implikationen der Forschung.

Verwendung von Templates und Vorlagen

Nutze Vorlagen für Word oder LaTeX, um Zeit zu sparen und Fehler zu vermeiden. Viele Hochschulen bieten spezifische Templates an, die den formalen Anforderungen entsprechen. Diese Vorlagen enthalten vorformatierte Abschnitte und Stilvorgaben, die dir helfen, eine konsistente und professionelle Arbeit zu erstellen.

Forschungsmethodik

Verschiedene Forschungsmethoden

- Quantitative Methoden: Umfassen statistische Analysen von numerischen Daten, die häufig in Form von Umfragen oder Experimenten gesammelt werden.

- Qualitative Methoden: Beinhalten die Analyse von nicht-numerischen Daten wie Interviews, Beobachtungen und Textanalysen.

- Mixed-Methods: Kombinieren quantitative und qualitative Ansätze, um umfassendere Ergebnisse zu erzielen.

Moderne Forschungsmethoden

Nutze Online-Befragungen, Big Data Analysen oder Digital Humanities, um innovative Forschungsansätze zu verfolgen. Tools wie Google Forms oder SurveyMonkey ermöglichen einfache und effiziente Datenerhebung. Big Data Analysen bieten neue Möglichkeiten zur Untersuchung großer Datenmengen, während Digital Humanities digitale Technologien nutzen, um kulturelle und historische Fragestellungen zu erforschen.

Auswahl der passenden Methode

Wähle die Methode, die am besten zu deiner Forschungsfrage passt. Berücksichtige dabei die Art der Daten, die du benötigst, sowie die verfügbaren Ressourcen und deine eigenen methodischen Kenntnisse. Stelle sicher, dass deine Methode wissenschaftlich fundiert und reproduzierbar ist.

Literaturrecherche und -verwaltung

Durchführung einer effizienten Literaturrecherche

Nutze Bibliotheksdatenbanken und wissenschaftliche Suchmaschinen wie Google Scholar, JSTOR oder PubMed. Verwende spezifische Suchbegriffe und Filter, um relevante Literatur zu finden. Dokumentiere deine Suchstrategien und bewerte die Qualität und Relevanz der gefundenen Quellen kritisch.

Nutzung von Literaturverwaltungsprogrammen

Programme wie Citavi, Mendeley oder Zotero helfen, deine Quellen zu organisieren und korrekt zu zitieren. Diese Tools ermöglichen es dir, Literaturangaben automatisch zu formatieren, deine Quellen zu kategorisieren und Notizen zu machen. Du kannst auch Literaturverzeichnisse automatisch erstellen, was dir viel Zeit und Mühe erspart.

Zitierstile und Standards

Achte auf die Einhaltung der Zitierstandards deiner Fachrichtung. Häufig verwendete Zitierstile sind APA, MLA, Chicago und Harvard. Stelle sicher, dass du alle Quellen korrekt zitierst, um Plagiate zu vermeiden und die wissenschaftliche Integrität deiner Arbeit zu gewährleisten.

Schreibprozess und wissenschaftliches Schreiben

Anforderungen an wissenschaftliches Schreiben

Klarheit, Präzision und Objektivität sind hier entscheidend. Vermeide Umgangssprache und persönliche Meinungen. Strukturiere deine Argumente logisch und stütze deine Aussagen mit wissenschaftlichen Belegen. Achte auf eine prägnante und verständliche Sprache.

Schreibtools und KI-Assistenten

Tools wie Scrivener oder Grammarly können den Schreibprozess erheblich erleichtern. Scrivener hilft dir, deine Arbeit zu organisieren und zu strukturieren, während Grammarly Rechtschreib- und Grammatikfehler korrigiert und stilistische Verbesserungsvorschläge macht. Nutze auch Text-to-Speech-Programme, um deine Arbeit laut vorzulesen und Fehler leichter zu erkennen.

Umgang mit Schreibblockaden und Prokrastination

Setze dir erreichbare Ziele und nutze Techniken wie die Pomodoro-Methode, bei der du in kurzen, konzentrierten Intervallen arbeitest und regelmäßige Pausen einlegst. Erstelle eine angenehme Arbeitsumgebung und vermeide Ablenkungen. Belohne dich für erreichte Meilensteine, um motiviert zu bleiben.

Mythos der perfekten ersten Version

Erlaube dir, zuerst eine Rohfassung zu schreiben und diese später zu überarbeiten. Akzeptiere, dass die erste Version nicht perfekt sein muss. Fokussiere dich darauf, deine Ideen zunächst zu Papier zu bringen und dich später auf die Feinheiten zu konzentrieren.

Datensammlung und -analyse

Datensammlungstechniken

- Befragungen: Erstelle strukturierte Fragebögen und führe persönliche oder Online-Interviews durch.

- Experimente: Plane und führe kontrollierte Experimente durch, um spezifische Hypothesen zu testen.

- Beobachtungen: Dokumentiere Verhaltensweisen oder Ereignisse systematisch in natürlichen oder kontrollierten Umgebungen.

Umgang mit vertraulichen Daten

Achte auf Datenschutz und ethische Richtlinien. Hole Einverständniserklärungen von Teilnehmer:innen ein und anonymisiere personenbezogene Daten. Stelle sicher, dass du die Daten sicher speicherst und nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.

Datenanalyse und Interpretation

Analysiere deine Daten sorgfältig und verwende geeignete statistische oder qualitative Analysemethoden. Interpretiere die Ergebnisse im Kontext deiner Forschungsfrage und ziehe Schlüsse, die durch die Daten gestützt werden. Diskutiere auch die Grenzen deiner Studie und mögliche Implikationen für die Praxis oder zukünftige Forschung.

Qualitätssicherung und Überarbeitung

Peer Review Prozesse

Lass deine Arbeit von Kommiliton:innen oder Fachkolleg:innen gegenlesen und Feedback geben. Ein externer Blick kann helfen, Schwachstellen zu erkennen und Verbesserungsvorschläge zu erhalten.

Feedback-Runden organisieren

Regelmäßige Feedback-Runden helfen, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Plane Treffen mit deinem Betreuer/deiner Betreuerin und nimm die Anmerkungen ernst. Diskutiere deine Fortschritte und Anpassungen, um sicherzustellen, dass du auf dem richtigen Weg bist.

Checklisten zur Selbstüberprüfung

Erstelle Checklisten für Struktur, Inhalt und Formalia. Gehe diese systematisch durch, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt sind. Überprüfe die Konsistenz der Zitierungen, die Einhaltung der Formatierungsvorgaben und die Vollständigkeit der Argumentation.

Externe Lektorate

Ziehe professionelle Lektor:innen hinzu, um sprachliche und stilistische Fehler zu vermeiden. Ein professionelles Lektorat kann deine Arbeit deutlich verbessern und dir helfen, sprachliche Feinheiten und stilistische Verbesserungen zu identifizieren.

Plagiatsprüfung-Software

Nutze Tools wie Turnitin, um sicherzustellen, dass deine Arbeit plagiatsfrei ist. Diese Programme vergleichen deine Arbeit mit einer Vielzahl von Quellen im Internet und in Datenbanken, um sicherzustellen, dass alle Zitate korrekt sind und kein unbeabsichtigtes Plagiat vorliegt.

Formatierung und Layout

Formatierungsrichtlinien

Halte dich an die Vorgaben deiner Hochschule. Diese umfassen oft spezifische Anforderungen an Schriftart, Schriftgröße, Zeilenabstand, Ränder und die Struktur des Literaturverzeichnisses.

Layout-Tipps

Achte auf ein übersichtliches und professionelles Layout. Verwende klare Überschriften, Absätze und Listen, um deine Arbeit strukturiert und leicht lesbar zu gestalten. Integriere Tabellen und Abbildungen, um komplexe Informationen visuell darzustellen.

Umweltfreundliche Druckoptionen

Nutze recyceltes Papier und digitale Alternativen. Viele Hochschulen akzeptieren mittlerweile auch elektronische Einreichungen, was den Papierverbrauch reduziert und umweltfreundlicher ist.

Abschluss und Abgabe

Endkontrolle und Druck

Überprüfe deine Arbeit ein letztes Mal und bereite den Druck vor. Achte darauf, dass alle formalen Anforderungen erfüllt sind und keine Tippfehler oder Formatierungsfehler vorhanden sind.

Abgabeformalitäten

Informiere dich über die Abgabeformalitäten deiner Hochschule. Dies kann die Einreichung eines gedruckten Exemplars, einer digitalen Kopie oder beides beinhalten. Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Dokumente und Formulare rechtzeitig einreichst.

Präsentation der Arbeit

Bereite eine überzeugende Präsentation deiner Ergebnisse vor. Viele Studiengänge erfordern eine mündliche Verteidigung der Abschlussarbeit. Übe deine Präsentation, um sicherzustellen, dass du deine Forschung klar und präzise darstellen kannst.

Fazit

Das Schreiben einer Abschlussarbeit ist zweifellos eine anspruchsvolle, aber auch lohnende Aufgabe. Von der Auswahl eines relevanten Themas über die gründliche Recherche und Strukturierung bis hin zur sorgfältigen Ausarbeitung und abschließenden Korrektur – jeder Schritt erfordert Sorgfalt und Engagement. Die wichtigsten Erkenntnisse, die wir in diesem Beitrag hervorgehoben haben, umfassen die Bedeutung einer guten Planung, die Notwendigkeit gründlicher Quellenarbeit, das Einhalten wissenschaftlicher Standards sowie die Bedeutung von Feedback und Überarbeitungen.

Häufig gestellte Fragen

Die reine Bearbeitungszeit beträgt je nach Studiengang meist 3-6 Monate. Plant jedoch mindestens 1-2 Monate zusätzlich für unerwartete Verzögerungen, Feedback-Schleifen und die finale Überarbeitung ein. Besonders die Themenfindung und Literaturrecherche können mehr Zeit in Anspruch nehmen als erwartet.

Suche nach Dozierenden, die in deinem Interessensgebiet forschen. Besuche deren Vorlesungen oder Sprechstunden, um einen ersten Kontakt herzustellen. Bereite für das Gespräch bereits eine grobe Themenidee vor und informiere dich über aktuelle Forschungsprojekte des:der potenziellen Betreuer:in.

Die häufigsten Probleme sind eine unklare Forschungsfrage, mangelhafte Quellenarbeit, fehlende wissenschaftliche Methodik und oberflächliche Analyse. Auch formale Fehler wie falsche Zitierweise oder eine unstrukturierte Argumentation können zu Punktabzug führen. Besonders wichtig ist auch die Einhaltung wissenschaftlicher Standards und eine kritische Auseinandersetzung mit dem Thema.

Schreibblockaden lassen sich durch strukturiertes Arbeiten vermeiden. Teile deine Arbeit in kleine, überschaubare Aufgaben ein und nutze Techniken wie die Pomodoro-Methode (25 Minuten konzentriertes Arbeiten, dann 5 Minuten Pause). Wichtig ist auch, eine Rohversion zu schreiben ohne den Anspruch auf Perfektion. Regelmäßige Bewegung und ausreichend Pausen helfen ebenfalls beim Überwinden von Schreibblockaden.

Dir gefällt unser Magazin? Dann melde dich jetzt zu unserem GRIN-Newsletter an!