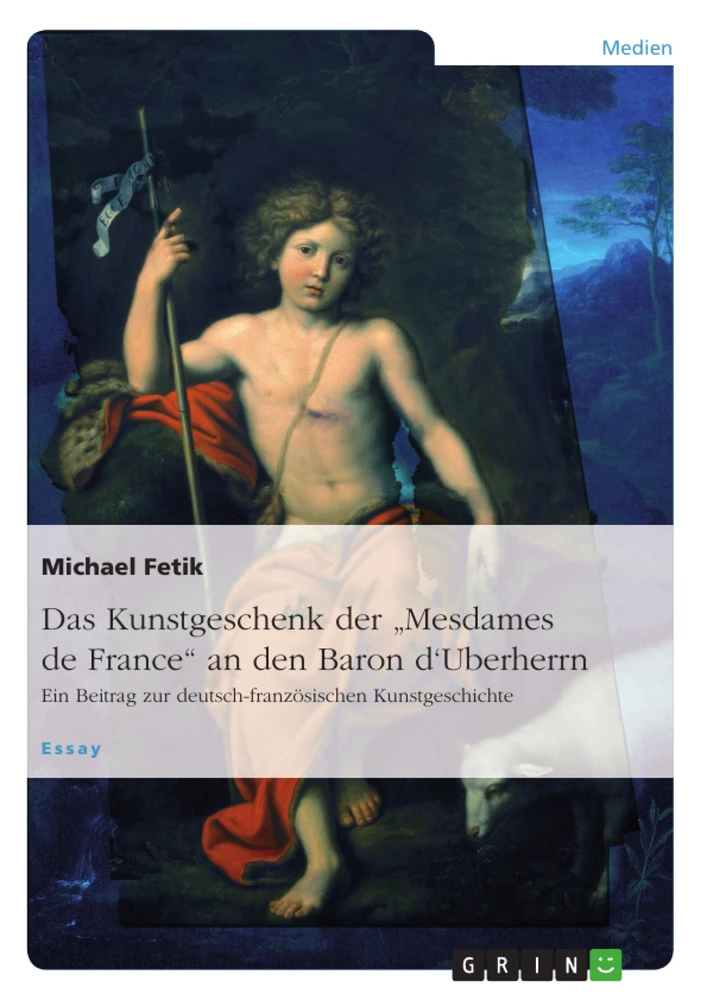

Das Überherrner Schloss wurde in den Wirren der Französischen Revolution zerstört. Vom Verbleib des Mobiliars und etwaiger Kunstgegenstände ist lediglich überliefert, dass der zweite Baron d’Uberherrn, Jean Baptiste Helène Richard „seine kostbarsten Mobilien … in Saarbrücken hinterlegte“. Danach verliert sich die Spur der Kunst. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Durch glückliche Umstände überstand ein bedeutendes Werk die Zeiten des revolutionären Aufstands: das Gemälde „Hl. Johannes der Täufer“ (1688) von Pierre Mignard (1612-1695). Der Essay stellt das Barockgemälde vor und gibt eine verblüffende Antwort auf die Frage nach dem Grund des Erwerbs durch den Baron, seinerzeit Arzt im Dienste des französischen Königshauses.

Inhaltsverzeichnis

- Einleitung

- Das Gemälde „Hl. Johannes der Täufer“ von Pierre Mignard (1612-1695)

- Die Gemäldeschenkung der „Mesdames de France“

- Die Töchter des französischen Königs Louis XV.

- Der Baron d'Uberherrn und seine Verdienste als „Médecin Consultant du Roi❝

- Das weitere Schicksal des Gemäldes

Zielsetzung und Themenschwerpunkte

Der Beitrag zielt darauf ab, das Gemälde „Hl. Johannes der Täufer“ von Pierre Mignard (1612-1695) vorzustellen und die Umstände seines Erwerbs durch den Baron d'Uberherrn zu beleuchten. Der Verfasser erhofft sich, einen bisher nicht untersuchten Aspekt zur deutsch-französischen Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts zu beleuchten.

- Die Geschichte des Gemäldes „Hl. Johannes der Täufer“ von Pierre Mignard

- Die Schenkung des Gemäldes durch die „Mesdames de France“ an den Baron d'Uberherrn

- Die Rolle des Barons d'Uberherrn als „Médecin Consultant du Roi“

- Das Schicksal des Gemäldes nach dem Besitz des Barons d'Uberherrn

- Die deutsch-französische Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts

Zusammenfassung der Kapitel

- Die Einleitung beleuchtet das Überherrner Schloss, das in den Wirren der Französischen Revolution zerstört wurde. Es wird überliefert, dass der zweite Baron d'Uberherrn seine kostbarsten Mobilien in Saarbrücken hinterlegte, jedoch verliert sich die Spur des Mobiliars und es scheint, als ob weder Mobiliar noch Kunstgegenstände aus dem Schloss die Zeit der Baronie überstanden haben.

- Kapitel 2 widmet sich dem Gemälde „Hl. Johannes der Täufer“ von Pierre Mignard (1612-1695). Es wird die Biografie des Künstlers, die Entstehung des Gemäldes und seine Symbolik erläutert.

- Kapitel 3 behandelt die Schenkung des Gemäldes durch die „Mesdames de France“, die Töchter des französischen Königs Louis XV., an den Baron d'Uberherrn. Es werden die Töchter des französischen Königs und die Verdienste des Barons d'Uberherrn als „Médecin Consultant du Roi“ vorgestellt.

Schlüsselwörter

Deutsch-französische Kunstgeschichte, Pierre Mignard, „Hl. Johannes der Täufer“, Barock, Mesdames de France, Baron d'Uberherrn, Überherrner Schloss, Königshaus, Médecin Consultant du Roi

Häufig gestellte Fragen

Wer war der Baron d'Uberherrn?

Jean Baptiste Helène Richard, der zweite Baron d’Uberherrn, war ein Mediziner, der als „Médecin Consultant du Roi“ im Dienste des französischen Königshauses stand.

Was ist das Besondere an dem Gemälde „Hl. Johannes der Täufer“?

Es ist ein bedeutendes Barockwerk von Pierre Mignard aus dem Jahr 1688, das die Wirren der Französischen Revolution überstanden hat.

Wer sind die „Mesdames de France“?

Das sind die Töchter des französischen Königs Louis XV., die dem Baron d'Uberherrn das Gemälde als Geschenk überließen.

Warum erhielt der Baron dieses wertvolle Kunstgeschenk?

Das Geschenk war eine Anerkennung für seine Verdienste und seine medizinische Tätigkeit am französischen Hof.

Was geschah mit dem Überherrner Schloss während der Revolution?

Das Schloss wurde in den Wirren der Französischen Revolution zerstört, und der Großteil des Mobiliars und der Kunstgegenstände ging verloren oder die Spur verlor sich in Saarbrücken.

Welchen Beitrag leistet dieser Essay zur Kunstgeschichte?

Er beleuchtet einen bisher wenig untersuchten Aspekt der deutsch-französischen Kunstbeziehungen des 18. Jahrhunderts und klärt die Herkunft eines bedeutenden Mignard-Gemäldes.

- Quote paper

- Michael Fetik (Author), 2012, Das Kunstgeschenk der "Mesdames de France" an den Baron d'Uberherrn, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/189831