Das Wichtigste vorweg:

- Der EU AI Act führt einen risikobasierten Ansatz ein und kategorisiert KI-Systeme nach Gefahrenpotential – von „unacceptable risk“ bis „high risk“. Unternehmen müssen je nach Einstufung unterschiedliche Anforderungen erfüllen.

- Während die EU strenge Regulierungen einführt, setzen die USA auf einen marktorientierten Ansatz mit Selbstregulierung. China hingegen verfolgt eine stark kontrollierte KI-Entwicklung mit umfassenden staatlichen Vorschriften.

- Zentrale Regelungsbereiche umfassen Datenschutz, Haftungsfragen bei KI-Entscheidungen, ethische Richtlinien für faire Systeme sowie arbeits- und urheberrechtliche Aspekte.

- Unternehmen müssen für „high risk“ KI-Systeme umfangreiche Dokumentationen und Risikoabschätzungen vorlegen sowie regelmäßige Überprüfungen durchführen, um compliant zu bleiben.

- Die zukünftige KI-Gesetzgebung wird durch branchenspezifische Regulierungen und das Streben nach internationaler Harmonisierung geprägt sein, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden.

In einer Welt, in der KI-Technologien immer rasanter Einzug in unseren Alltag halten, stehen wir vor einer Vielzahl neuer Herausforderungen und Fragen. Wie können wir sicherstellen, dass KI-Systeme sicher und fair eingesetzt werden? Welche gesetzlichen Rahmenbedingungen schützen uns vor Missbrauch und garantieren Transparenz? Und wie bewahren wir die Balance zwischen Innovation und Regulierung?

Dieser Beitrag beleuchtet nicht nur die aktuellen gesetzlichen Entwicklungen rund um KI, sondern gibt auch einen umfassenden Überblick über internationale Regelungen, praktische Auswirkungen auf Unternehmen und bietet wertvolle Einblicke in ethische und rechtliche Fragestellungen. Du wirst erfahren, welche Compliance-Anforderungen auf dich zukommen, wie verschiedene Länder mit der Regulierung umgehen und welche aktuellen Trends die Zukunft der KI-Gesetzgebung prägen.

Grundlagen der KI-Gesetzgebung

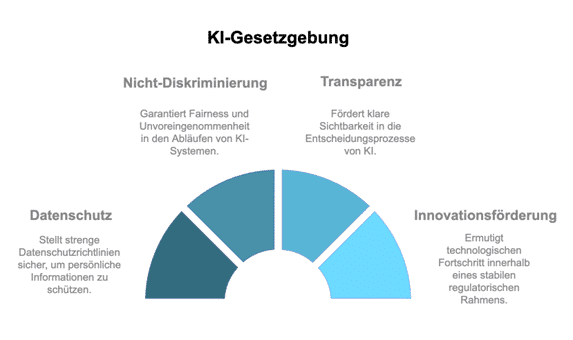

Um die Bedeutung und Notwendigkeit von KI-Gesetzen zu verstehen, ist es essenziell, zunächst die Grundlagen der KI-Gesetzgebung zu beleuchten. KI-Gesetze definieren, wie KI-Systeme entwickelt und eingesetzt werden sollen, um sicherzustellen, dass sie den ethischen und rechtlichen Standards entsprechen. Die Hauptziele dieser Regulierungen sind der Schutz der Privatsphäre, die Vermeidung von Diskriminierung, die Sicherstellung von Transparenz und die Förderung von Innovation.

Ein zentrales Anliegen ist der Schutz der Privatsphäre, da KI-Systeme häufig große Mengen an personenbezogenen Daten verarbeiten. Hierbei müssen strenge Datenschutzrichtlinien beachtet werden, um den Missbrauch dieser Daten zu verhindern und die Rechte der Betroffenen zu wahren. Darüber hinaus sollen KI-Gesetze Diskriminierung verhindern, indem sie sicherstellen, dass KI-Systeme fair und unvoreingenommen agieren. Dies ist besonders wichtig bei Anwendungen wie der Kreditvergabe oder der Personalauswahl, wo voreingenommene Algorithmen zu Benachteiligungen führen könnten.

Transparenz ist ein weiterer wesentlicher Aspekt der KI-Gesetzgebung. Es muss klar ersichtlich sein, wie Entscheidungen von KI-Systemen getroffen werden, um Vertrauen zu schaffen und die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten. Schließlich soll die Gesetzgebung Innovation fördern, indem sie klare Rahmenbedingungen schafft, innerhalb derer sich Unternehmen bewegen können, ohne ständig mit rechtlichen Unsicherheiten konfrontiert zu sein.

Der EU AI Act: Ein Überblick

Der EU AI Act ist ein bedeutender Schritt zur Regulierung von KI in Europa. Er verfolgt einen risikobasierten Ansatz und unterteilt KI-Systeme in Kategorien wie „unacceptable risk“ und „high risk“. Diese Klassifizierung bestimmt, welche Anforderungen erfüllt werden müssen, um die Sicherheit und Transparenz der Systeme zu gewährleisten.

KI-Systeme, die als „unacceptable risk“ eingestuft werden, sind solche, die eine klare Gefahr für die Sicherheit, die Rechte oder die Freiheiten von Menschen darstellen und daher verboten sind. Beispiele hierfür sind KI-Systeme, die subliminale Techniken einsetzen, um das Verhalten von Personen auf eine Weise zu beeinflussen, die ihnen schaden könnte.

„High risk“-Systeme sind solche, die in kritischen Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit oder Grundrechte eingesetzt werden. Hierzu gehören beispielsweise KI-Systeme, die bei der Einstellung von Personal oder bei der Kreditvergabe verwendet werden. Für diese Systeme gelten strenge Anforderungen hinsichtlich Transparenz, Robustheit und Genauigkeit. Unternehmen müssen umfangreiche Dokumentationen und Risikoabschätzungen vorlegen und sicherstellen, dass ihre Systeme regelmäßig überprüft und aktualisiert werden.

Der EU AI Act enthält auch spezifische Vorschriften zur Unterstützung von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU), um sicherzustellen, dass diese nicht durch die neuen Regelungen übermäßig belastet werden. Der Umsetzungszeitplan sieht vor, dass Unternehmen ausreichend Zeit haben, sich auf die neuen Regelungen einzustellen, bevor diese vollständig in Kraft treten.

Internationale Gesetzgebung und Vergleiche

Die Regulierung von KI ist weltweit ein heiß diskutiertes Thema. Während die EU mit dem AI Act einen klaren Rahmen setzt, verfolgen die USA und China unterschiedliche Ansätze.

In den USA liegt der Fokus mehr auf der Förderung von Innovation und weniger auf strengen Regulierungen. Es gibt keine einheitliche bundesweite Gesetzgebung für KI, sondern verschiedene Initiativen auf staatlicher und lokaler Ebene. Der Ansatz ist eher marktorientiert und setzt auf Selbstregulierung der Unternehmen. Dies soll verhindern, dass zu strenge Regulierungen die Innovationskraft der amerikanischen Wirtschaft einschränken.

China hingegen verfolgt einen stark regulierten Ansatz. Die chinesische Regierung hat umfassende Vorschriften erlassen, die nicht nur die Entwicklung und den Einsatz von KI, sondern auch die Überwachung und Kontrolle dieser Systeme betreffen. Ziel ist es, sowohl die Sicherheit als auch die staatliche Kontrolle zu gewährleisten, um mögliche soziale und politische Risiken zu minimieren.

Internationale Kooperationen und globale Standards sind notwendig, um eine einheitliche und effektive Regulierung weltweit sicherzustellen. Unterschiedliche regionale Ansätze zur KI-Kontrolle zeigen jedoch, dass eine harmonisierte Gesetzgebung noch in weiter Ferne liegt. Die Herausforderungen der globalen Zusammenarbeit und der schnellen technologischen Entwicklung erfordern kontinuierliche Anpassungen und Verbesserungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Spezifische Regelungsbereiche

Einige der wichtigsten Bereiche, die durch KI-Gesetze abgedeckt werden, sind Datenschutz, Haftungsfragen, ethische Richtlinien, Arbeitsrecht und Urheberrecht.

Datenschutz

Datenschutz ist besonders wichtig, da KI-Systeme oft große Mengen personenbezogener Daten verarbeiten. Hierbei müssen strenge Datenschutzrichtlinien beachtet werden, um den Missbrauch dieser Daten zu verhindern und die Rechte der Betroffenen zu wahren. Beispielsweise müssen Unternehmen sicherstellen, dass personenbezogene Daten anonymisiert oder pseudonymisiert werden, um die Privatsphäre der Nutzer:innen zu schützen.

Haftungsfragen

Haftungsfragen klären, wer verantwortlich ist, wenn KI-Entscheidungen zu Schäden führen. Dies ist besonders relevant in Bereichen wie dem autonomen Fahren oder der medizinischen Diagnose, wo Fehlentscheidungen schwerwiegende Konsequenzen haben können. Es müssen klare Regelungen geschaffen werden, um die Haftung zwischen Entwickler:innen, Betreiber:innen und Nutzer:innen von KI-Systemen zu verteilen.

Ethische Richtlinien

Ethische Richtlinien sorgen dafür, dass KI-Systeme fair und transparent sind. Dies beinhaltet die Verpflichtung zur Einhaltung ethischer Grundsätze wie Gerechtigkeit, Transparenz und Verantwortung. Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre KI-Systeme keine diskriminierenden oder unfairen Entscheidungen treffen und dass die Entscheidungsprozesse nachvollziehbar sind.

Arbeitsrecht

Arbeitsrechtliche Fragen betreffen die Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt. KI-Systeme können Arbeitsprozesse automatisieren und dadurch Arbeitsplätze verändern oder ersetzen. Gesetzliche Regelungen müssen sicherstellen, dass die Rechte der Arbeitnehmenden gewahrt bleiben und dass angemessene Maßnahmen zur Umschulung und Weiterbildung getroffen werden.

Urheberrecht

Das Urheberrecht regelt, wie mit KI-generierten Werken umgegangen wird. Dies beinhaltet die Frage, ob KI-generierte Werke urheberrechtlichen Schutz genießen und wer die Rechte daran hält. Klare Regelungen sind erforderlich, um den Schutz geistigen Eigentums zu gewährleisten und gleichzeitig die kreative Nutzung von KI zu fördern.

Zukunftsperspektiven

Die Zukunft der KI-Gesetzgebung wird durch erwartete Gesetzesänderungen und technologische Entwicklungen geprägt. Internationale Harmonisierung und neue Regulierungsbereiche werden immer wichtiger. Unternehmen müssen sich kontinuierlich anpassen, um compliant zu bleiben und von den Vorteilen der KI-Technologie zu profitieren.

Es wird erwartet, dass zukünftige Regulierungen stärker auf die spezifischen Anforderungen und Risiken verschiedener Branchen eingehen. Dies könnte zu einer differenzierten Gesetzgebung führen, die den besonderen Bedürfnissen und Herausforderungen von Bereichen wie Gesundheit, Finanzen oder Verkehr gerecht wird.

Die internationale Zusammenarbeit wird ebenfalls an Bedeutung gewinnen. Eine einheitliche globale Regulierung könnte dazu beitragen, Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass KI-Systeme weltweit sicher und fair eingesetzt werden. Dies erfordert jedoch eine enge Zusammenarbeit zwischen Regierungen, internationalen Organisationen und der Industrie.

Fallstudien und Beispiele

Praktische Fallstudien und Beispiele veranschaulichen die Herausforderungen und Erfolge bei der Implementierung von KI-Gesetzen. Erfolgreiche Implementierungen zeigen, wie Unternehmen von gesetzeskonformen KI-Systemen profitieren können, während problematische Fälle die Konsequenzen von Gesetzesverstößen aufzeigen.

Ein Beispiel für eine erfolgreiche Implementierung ist ein Unternehmen, das KI zur Verbesserung seiner Kundenservices einsetzt und dabei strenge Datenschutzrichtlinien beachtet. Durch die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen konnte das Unternehmen das Vertrauen seiner Kunden stärken und gleichzeitig seine Effizienz und Kundenzufriedenheit steigern.

Ein problematischer Fall könnte ein Unternehmen sein, das wegen unzureichender Transparenz und Diskriminierungsvorwürfen in Bezug auf seine KI-Systeme rechtliche Probleme bekommt. Solche Fälle zeigen die Bedeutung einer sorgfältigen und verantwortungsbewussten Implementierung und Nutzung von KI. Lernerfahrungen aus der Praxis bieten wertvolle Einblicke in die Bewältigung der Herausforderungen und können anderen Unternehmen als Orientierungshilfe dienen.

Stakeholder-Perspektiven

Verschiedene Stakeholder haben unterschiedliche Perspektiven auf die KI-Gesetzgebung. Unternehmen sehen sich mit neuen Compliance-Anforderungen konfrontiert, während Verbraucherschutzorganisationen den Schutz der Privatsphäre und die Vermeidung von Diskriminierung fordern. Wissenschaftliche Einschätzungen und die Sicht der Politik und Verwaltung sind ebenfalls wichtige Aspekte.

NGOs und Interessenverbände spielen eine zentrale Rolle bei der Gestaltung und Umsetzung der Gesetze. Sie setzen sich für die Rechte und Interessen der Betroffenen ein und tragen zur öffentlichen Diskussion und Sensibilisierung bei. Ihre Perspektiven und Erfahrungen sind wertvoll, um eine ausgewogene und effektive Gesetzgebung zu schaffen.

Ressourcen und Tools

Um Unternehmen bei der Einhaltung der KI-Gesetze zu unterstützen, stehen verschiedene Ressourcen und Tools zur Verfügung. Offizielle Leitfäden und Dokumente bieten wichtige Informationen, während Compliance-Tools und Software die Umsetzung erleichtern. Beratungsangebote und Weiterbildungsmöglichkeiten helfen Unternehmen, sich kontinuierlich über rechtliche Änderungen zu informieren und compliant zu bleiben.

Unternehmen können auf eine Vielzahl von Ressourcen zugreifen, um sich über die neuesten Entwicklungen in der KI-Gesetzgebung zu informieren und praktische Hilfestellungen zu erhalten. Dies umfasst Online-Ressourcen, Schulungen, Workshops und Beratungsdienste, die speziell auf die Bedürfnisse und Herausforderungen der Unternehmen zugeschnitten sind.

Fazit

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) durch spezifische Gesetze sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringt. Die wichtigsten Erkenntnisse sind:

- Der rechtliche Rahmen für KI befindet sich weltweit noch im Entwicklungsstadium, wobei verschiedene Länder unterschiedliche Ansätze verfolgen.

- Die Balance zwischen Innovation und Sicherheit ist entscheidend, um die Vorteile der KI-Technologie zu nutzen und gleichzeitig Risiken zu minimieren.

- Datenschutz, ethische Überlegungen und Transparenz sind zentrale Aspekte, die in den gesetzlichen Regelungen berücksichtigt werden müssen.

- Unternehmen und Entwickler müssen sich kontinuierlich über rechtliche Änderungen informieren, um compliant zu bleiben und mögliche Strafen zu vermeiden.

Unsere Buchempfehlungen zum Thema:

Häufig gestellte Fragen

Ein „High-Risk“ KI-System wird in kritischen Bereichen wie Gesundheit, Sicherheit oder bei Grundrechten eingesetzt. Für diese Systeme gelten besonders strenge Anforderungen: Unternehmen müssen umfangreiche Dokumentationen erstellen, Risikoabschätzungen durchführen und regelmäßige Systemüberprüfungen gewährleisten. Beispiele sind KI-Systeme für Personaleinstellungen oder Kreditvergabe.

Die EU setzt mit dem AI Act auf strenge Regulierung und klare Rahmenbedingungen. Die USA verfolgen einen lockereren, marktorientierten Ansatz mit Fokus auf Selbstregulierung der Unternehmen. China hingegen hat sehr strikte staatliche Kontrollen und umfassende Vorschriften für die Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen implementiert.

Unternehmen müssen mehrere Schritte umsetzen: Zunächst ihre KI-Systeme entsprechend der Risikokategorien einstufen, dann die erforderlichen Dokumentationen und Risikoabschätzungen erstellen. Wichtig sind auch die Implementierung von Datenschutzmaßnahmen, regelmäßige Systemüberprüfungen und die Gewährleistung von Transparenz bei KI-Entscheidungen. Zusätzlich sollten Mitarbeiter:innen geschult und ein Compliance-Management-System eingerichtet werden.

Der EU AI Act wird schrittweise eingeführt. Nach der endgültigen Verabschiedung haben Unternehmen eine Übergangsfrist von 24 Monaten für die meisten Bestimmungen. Für KMUs gibt es zusätzliche Unterstützung und teilweise längere Anpassungsfristen, um die Umsetzung zu erleichtern.

Dir gefällt unser Magazin? Dann melde dich jetzt zu unserem GRIN-Newsletter an!